コラム

コンテンツ

日本では2020年10月に「2050年カーボンニュートラルの達成」を目指すことが表明されて以降、脱炭素の動きが活発化しています。

カーボンニュートラルとは2050年までに温室効果ガスの排出を全体として実質ゼロ、つまり温室効果ガスの排出量と吸収量(森林)を差し引きゼロにする状態を指します。

今回は脱炭素を達成するための、地方自治体の取り組みについて解説させていただきます。

1.脱炭素先行地域とは

脱炭素先行地域とは、日本全体の目標である「温室効果ガスの排出実質ゼロ」を達成するためのモデルとして選ばれた地域のことを表します。

具体的に、脱炭素先行地域が行うべき取り組みは7つに分けられます。

| ① 再エネポテンシャルの最大活用による追加導入 先行地域内で消費する電力をできるだけ先行地域内の再エネで賄うため、再エネポテンシャルを最大活用して再エネ発電設備を導入する。 |

| ② 住宅・建築物の省エネ及び再エネ導入及び蓄電池等として活用可能なEV/PHEV/FCV活用 地域特性や気候風土、エネルギーレジリエンスのニーズ等に応じつつ、住宅・建築物の省エネ性能向上と再エネ・創エネ設備の導入、充電設 備・充放電設備とEV/PHEV/FCVの導入に取り組む。 |

| ③ 再生可能エネルギー熱や未利用熱、カーボンニュートラル燃料の利用 熱需要とうまく組み合わせながら、再エネ熱や再エネ由来水素、合成燃料等の化石燃料に代替する燃料の利用を進める。 |

| ④ 地域特性に応じたデジタル技術も活用した脱炭素化の取組 都市部の街区、農山漁村、離島等の地域特性に応じて、脱炭素化を図る。 |

| ⑤ 資源循環の高度化(循環経済への移行) 地域住民の日常生活の中での行動変容を促しながら、地域特性に応じた先進的・高度な資源循環を進める。 |

| ⑥ CO2排出実質ゼロの電気・熱・燃料の融通 エネルギー需要に対し不足する分は、CO2排出実質ゼロの電気・熱・燃料を融通する。 |

| ⑦ 地域の自然資源等を生かした吸収源対策等 森林や里山、都市公園・緑地等の地域の自然資源を適切に整備・保全することで、林業を活性化しつつCO2吸収量を確保するとともに、 木材資源を活用して炭素の長期貯蔵を図る。 |

①~⑦の取り組みを、地域特性や気候風土に応じて適切に組み合わせて実行し地域の脱炭素化を図ります。

参考:地域脱炭素ロードマップ

【概要】地域脱炭素ロードマップ(概要)

2.脱炭素ドミノとは

脱炭素ドミノとは、脱炭素に向けた取り組みを地域が主体となって行い、その取り組みが全国の各地域に広がることを意味します。

脱炭素先行地域が脱炭素化に向けて積極的に取り組むことによって、脱炭素ドミノの基点となり、周りの地域にその活動が波及し、将来的に日本全体で目標達成することを目的としています。

3.第一回脱炭素先行地域の選定結果

脱炭素先行地域は年に2回募集されており、脱炭素評価委員会によって選定されます。

応募する各地方自治体は計画提案書を送付することによって応募することが可能です。

2023年6月時点では第三回まで選定結果が公開されています。

第一回脱炭素先行地域選定結果

| 都道府県 | 市区町村 |

| 北海道 | 石狩市 |

| 北海道 | 上士幌町 |

| 北海道 | 鹿追町 |

| 宮城県 | 東松島市 |

| 秋田県 | 秋田県 |

| 秋田県 | 大潟村 |

| 埼玉県 | さいたま市 |

| 神奈川県 | 横浜市 |

| 神奈川県 | 川崎市 |

| 新潟県 | 佐渡市 |

| 長野県 | 松本市 |

| 静岡県 | 静岡市 |

| 愛知県 | 名古屋市 |

| 滋賀県 | 米原市 |

| 大阪府 | 堺市 |

| 兵庫県 | 姫路市 |

| 兵庫県 | 尼崎市 |

| 兵庫県 | 淡路市 |

| 鳥取県 | 米子市 |

| 島根県 | 邑南町 |

| 岡山県 | 真庭市 |

| 岡山県 | 西粟倉村 |

| 高知県 | 梼原町 |

| 福岡県 | 北九州市 |

| 熊本県 | 球磨村 |

| 鹿児島県 | 知名町 |

引用:脱炭素先行地域選定結果 https://www.env.go.jp/content/000039031.pdf

第一回の選定では、全国102の地方自治体から79件の計画提案があり、その中から26の地域

が脱炭素先行地域として選定されました。

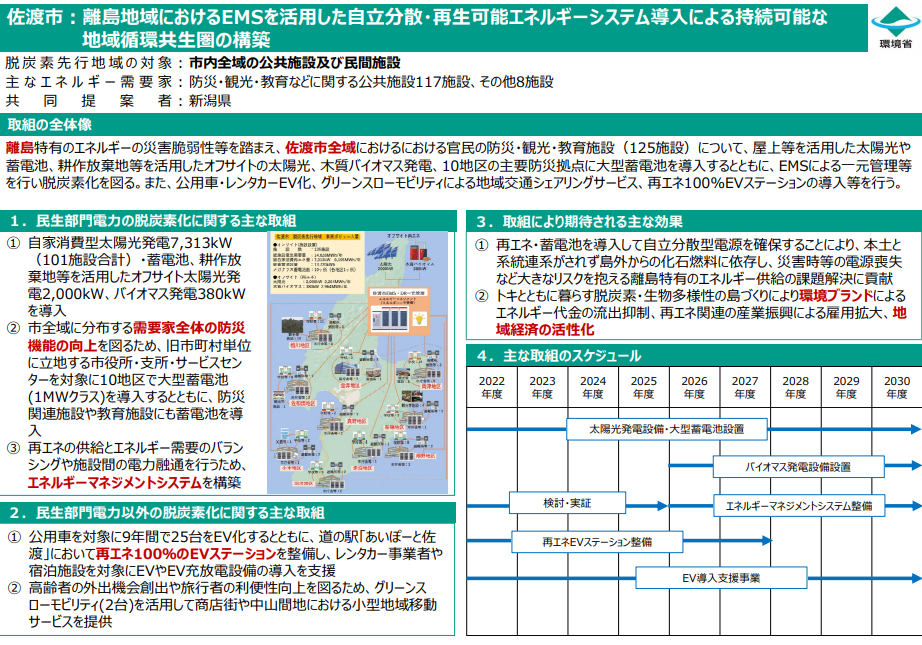

新潟県では佐渡市が脱炭素先行地域として選定され、「離島地域におけるEMS(Energy Management System)を活用した自立分散・再生可能エネルギーシステムの導入による持続可能な地域循環共生圏の構築」を表明しています。

主な取り組みとして、佐渡市全域における防災・観光・教育施設の125施設に太陽光や蓄電池、耕作放棄地等を活用したオフサイトの太陽光、木質バイオマス発電、10地区の主要防災拠点に大型蓄電池を導入するとともに、EMSによる一元管理等を行い脱炭素化を図ります。

また、公用車・レンタカーEV化、グリーンスローモビリティによる地域交通シェアリングサービス、再エネ100%EVステーションの導入等を行うと記載があります。

期待される効果として2つあります。

①再エネ・蓄電池を導入して自立分散型電源を確保する

本土と系統連系がされず島外からの化石燃料に依存し、災害時等の電源喪失など大きなリスクを抱える離島特有のエネルギー供給の課題解決に貢献する

②トキとともに暮らす脱炭素・生物多様性の島づくりにより環境ブランドによるエネルギー代金の流出抑制、再エネ関連の産業振興による雇用拡大、地域経済の活性化

4.第二回脱炭素先行地域の選定結果

第二回脱炭素先行地域では、日本全国の53の地方公共団体から50件の計画提案が提出され、2022年11月1日に20件が脱炭素先行地域として選定されました。

第二回脱炭素先行地域選定結果

| 都道府県 | 市区町村 |

| 北海道 | 札幌市 |

| 北海道 | 奥尻町 |

| 岩手県 | 宮古市 |

| 岩手県 | 久慈市 |

| 栃木県 | 宇都宮市 |

| 栃木県 | 那須塩原市 |

| 群馬県 | 上野村 |

| 千葉県 | 千葉市 |

| 神奈川県 | 小田原市 |

| 新潟県 | 関川村 |

| 福井県 | 敦賀市 |

| 長野県 | 飯田町 |

| 愛知県 | 岡崎市 |

| 滋賀県 | 湖南市 |

| 京都府 | 京都市 |

| 兵庫県 | 加西市 |

| 奈良県 | 三郷町 |

| 山口県 | 山口市 |

| 宮﨑県 | 延岡市 |

| 沖縄県 | 与那原町 |

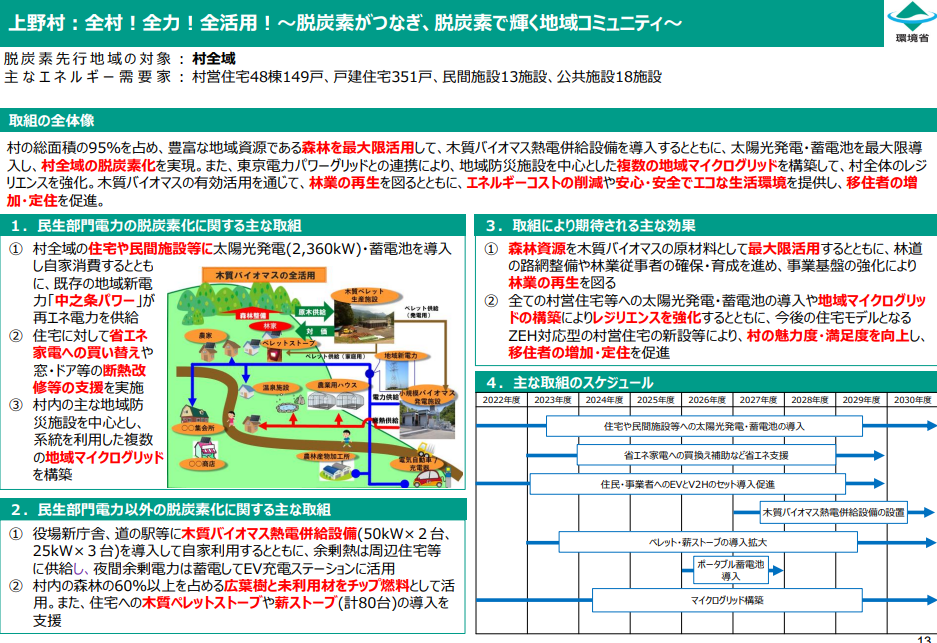

第二回脱炭素先行地域に選出された群馬県上野村では、村の総面積の95%を占め豊富な地域資源である森林を最大限活用して、木質バイオマス熱電併給設備を導入するとともに、太陽光発電・蓄電池を最大限導入し、村全域の脱炭素化の実現を図ります。

また、東京電力パワーグリッドとの連携により、地域防災施設を中心とした複数の地域マイクログリッドを構築して、村全体のレジ リエンスを強化。木質バイオマスの有効活用を通じて、林業の再生を図るとともに、エネルギーコストの削減や安心・安全でエコな生活環境を提供し、移住者の増加・定住を促進します。

この取り組みによる主な効果は二つあります。

① 森林資源を木質バイオマスの原材料として最大限活用するとともに、林道 の路網整備や林業従事者の確保・育成を進め、事業基盤の強化により 林業の再生を図る

② 全ての村営住宅等への太陽光発電・蓄電池の導入や地域マイクログリッドの構築によりレジリエンスを強化するとともに、今後の住宅モデルとなる ZEH対応型の村営住宅の新設等により、村の魅力度・満足度を向上し、移住者の増加・定住を促進する

5.第三回脱炭素先行地域の選定結果

第三回募集では第二回から提案に関して2つ変更点があります。

①「民間事業者等の共同提案の要件化」

脱炭素事業は地方公共団体だけで取り組むことはできず、民間事業者等との連携が不可欠であることから、第3回の公募から、提案の実現可能性を高めるため、民間事業者等との共同提案を必須とする。

➁「重点選定モデルの創設」

地域特性に応じた地方創生やまちづくりにも資する多様な脱炭素化モデルを創出するため、①関係省庁と連携した施策間連携、②複数の地方公共団体が連携した地域間連携、③地域版GXに貢献する取組、④民生部門電力以外の温室効果ガス削減に貢献する取組を「重点選定モデル」として募集し、要件に該当する優れた提案を優先的に選定する。

第三回では2023年4月28日に58件の計画提案から、16件が脱炭素先行地域に選定されました。

| 都道府県 | 市区町村 |

| 青森県 | 佐井村 |

| 岩手県 | 紫波町 |

| 福島県 | 会津若松市 |

| 栃木県 | 日光市 |

| 山梨県 | 甲斐市 |

| 長野県 | 小諸市 |

| 長野県 | 生坂村 |

| 奈良県 | 生駒市 |

| 鳥取県 | 鳥取市 |

| 島根県 | 松江市 |

| 岡山県 | 瀬戸内市 |

| 高知県 | 須崎市 |

| 高知県 | 北川村 |

| 高知県 | 黒潮町 |

| 熊本県 | あさぎり町 |

| 鹿児島県 | 日置市 |

第三回時点では、全国32都道府県83市町村の62提案が選定となりました。

地域脱炭素ロードマップでは少なくとも100か所の脱炭素先行地域で、2025年度までに、脱炭素に向かう地域特性等に応じた先行的な取組実施の道筋をつけ、2030年度までに実行することが目標として掲げられています。

2025年までに、年2回程度の頻度で募集を実施することが予定されており、採択状況によっては想定よりも募集の回数が減る可能性も考えられるため、興味のある自治体は早急に対応することをおすすめいたします。

6.脱炭素に向けた重点対策

地方自治体が、脱炭素に向けて取り組むべき重点対策として8つの項目が環境省により設定されています。

① 屋根置きなど自家消費型の太陽光発電

② 地域共生・地域裨益型再エネの立地

③ 公共施設など業務ビル等における徹底した省エネと再エネ電気調達と 更新や改修時のZEB化誘導

④ 住宅・建築物の省エネ性能等の向上

⑤ ゼロカーボン・ドライブ(再エネ電気×EV/PHEV/FCV)

⑥ 資源循環の高度化を通じた循環経済への移行

⑦ コンパクト・プラス・ネットワーク等による脱炭素型まちづくり

⑧ 食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立

①の屋根置き自家消費型太陽光発電においては、

「政府及び自治体の建築物及び土地では、2030年には設置可能な建築物等の約50%に太陽光発電設備が導入され、2040年には100%導入されていることを目指す」という具体的な目標が設定されています。

自家消費型太陽光発電の導入は、脱炭素だけでなく、近年高騰する電気代削減を行うことも可能ですので、電気代高騰対策を検討されている企業の方はぜひお問い合わせください。

今回もお読みいただきありがとうございました。