コラム

コンテンツ

本日は日本の再生可能エネルギーの現状と今後の動向について解説させていただきます。

1.再生可能エネルギーとは

再生可能エネルギーとは二酸化炭素等の温室効果ガスの排出をせずに生産するエネルギーのことです。

具体的には太陽光・風力・地熱・水力・バイオマス等でつくられたエネルギーのことを指します。

再生可能エネルギーが注目される背景には、世界の脱炭素化への動きがあります。

2015年に合意された「パリ協定」によって、国際的に温室効果ガスを削減するための方針が決められました。

パリ協定では世界共通で以下のような長期目標を掲げています。

| 世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える努力をする |

| そのため、できるかぎり早く世界の温室効果ガス排出量をピークアウトし、 21世紀後半には、温室効果ガス排出量と(森林などによる)吸収量のバランスをとる |

日本では2020年10月に、2050年までにカーボンニュートラル達成を目指すことを宣言しました。

カーボンニュートラルとは、二酸化炭素などの温室効果ガスの排出量から森林等の吸収量を差し引き、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにすることを指します。

カーボンニュートラルを達成するためには、石油や石炭、天然ガスなどの温室効果ガスの排出を伴う化石由来のエネルギーから、温室効果ガスの排出を伴わない再生可能エネルギーへの移行が求められています。

2.再生可能エネルギーのメリット

メリット①資源が枯渇しない

世界の主要なエネルギーは石油、石炭、天然ガスといった化石燃料です。

化石燃料は埋蔵量が限られており、将来的に枯渇することが予想されますが、

再エネは地球上に常に存在しているエネルギーであるため、枯渇の心配がありません。

メリット②エネルギーの安全保障につながる

化石エネルギーへの依存から脱却し再生可能エネルギーの活用が進めば、日本のエネルギー自給率は向上します。

また、日本はエネルギー資源の供給のほとんどを海外に依存しており、エネルギーの安全保障の観点から、この改善を図っていくことが急務となっています。

3.再生可能エネルギー普及の課題

課題①安定した発電が難しい

再生可能エネルギーの中には、発電が天候や季節などの環境要因に左右されやすく、不安定なものがあります。

例えば太陽光発電であれば夜間は発電することができません。また、雨天が続けば発電量が想定よりも少なくなる可能性もあります。

風力発電であれば発電量の予測が困難というデメリットもあります。

そのため再生可能エネルギーと併用して、安定して電気を供給できる発電方法を準備することが重要になります。

課題②導入コストが高い

太陽光発電や風力発電などは、導入のために高額な初期費用が発生します。

しかし太陽光発電設備は生産の効率化が行われたことによって、数年前から比較的に利用しやすい金額になりました。

今後も技術開発によって設置のためのコストは低くなることが期待されています。

課題③国民の負担の増加

再生可能エネルギーは、FIT制度(固定価格買取制度)によって発電した電気を一定の期間、一定の価格で電力会社が買い取ることが可能です。

しかし電気を買い取るために必要な費用は、一部を国民が負担するという「賦課金」が発生します。

4.世界と比較した日本の再生可能エネルギーの動向

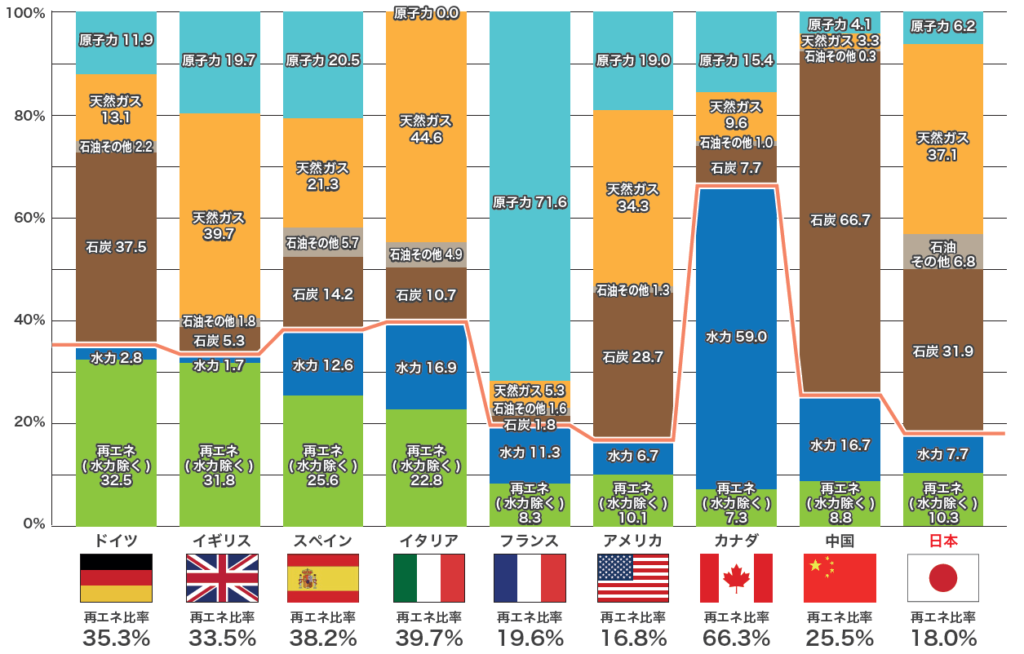

主要国の発電電力量に占める再エネ比率の比較( 発電電力量に占める割合)

経済産業省が発表している資料を見ていきましょう。

日本は欧州の主要国と比べて発電電力量に占める再エネの割合が低いです。

発電電力量では水力を除いた再生可能エネルギーの比率は比較的欧州が高い結果となっております。それぞれ再エネ比率はドイツで32.5%、イギリスで31.8%、スペインで25.6%、イタリアで22.8%、次いで日本で10.3%となっております。

さらに水力発電を含めた発電電力量を占める再生可能エネルギーの割合で見てみると主要国に比べて日本は低い水準にあると言えます。

上位を見てみるとカナダで66.3%、イタリアで39.7%、スペインで38.2%、ドイツで35.3%、イギリスで33.5%、日本は18.0%となっております。

上図を別の視点から見ると日本の発電量の内70%以上が化石燃料に頼っていることが分かります。これは主要国の中でも高い水準となっています。

また、2021年イギリスのグラスゴーで開催されたCOP26(第26回国連気候変動枠組条約締約国会議)で、日本は「化石賞」という不名誉な賞を受賞しています。受賞理由は、首脳級会合に登壇した岸田首相が石炭をはじめとした火力発電の維持を表明したことです。

世界で石炭火力の廃止の合意が進められている中、日本も化石燃料由来のエネルギーからの脱却が求められているのです。

5.世界と比較した日本の太陽光発電の動向

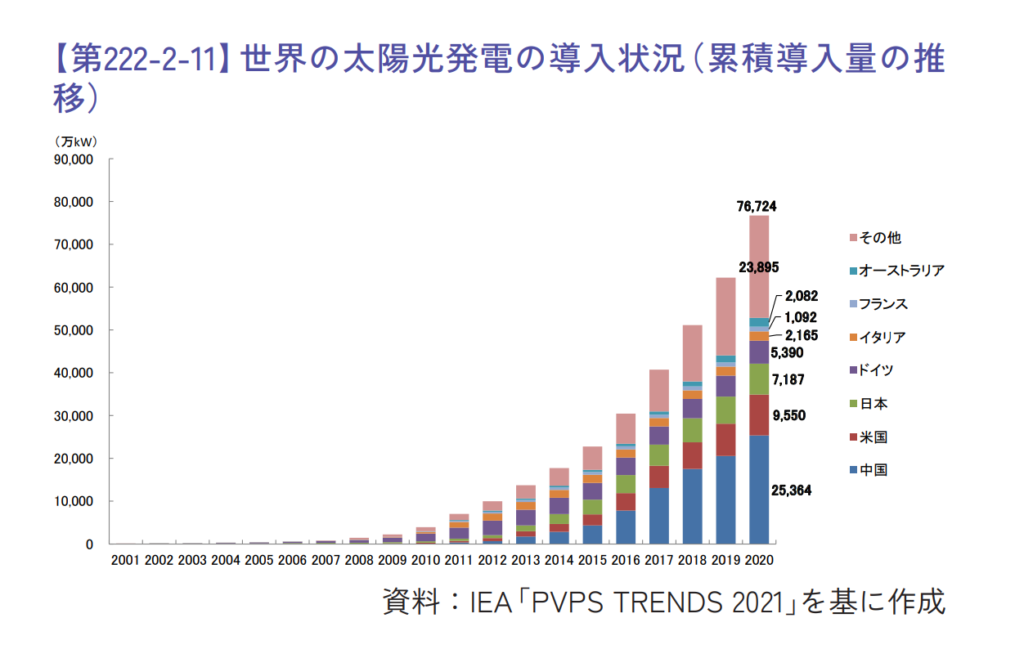

上図では、太陽光発電の累積の導入容量の推移を年ごとに示しています。

日本は中国、アメリカと続いて世界3位の太陽光発電の導入量を誇ります。

ロシア・ウクライナ情勢による燃料価格上昇に伴い電気代が高騰したことによって、日本の

エネルギー自給率ないしは再生可能エネルギーの比率の問題がより一層顕在化したため、日本の再生可能エネルギーの普及は加速していくことが考えられます。

また日本はCO2排出量に価格をつける、カーボンプライシングという制度の導入や、その中の一つである炭素税を欧州と同等水準に引き上げることが検討されています。

一方、世界的な地球温暖化ガスの削減は思うようには進んでおらず、毎年世界各地で気候変動が原因と思われる自然災害が起きています。

そのため、消費者はCO2の排出を伴わない商品を選択するようになり、各企業は自社の事業活動を低炭素化することが求められています。

実際に、自社の気候変動対策の活動内容やその成果を外部に公表し、消費者の評価を求める企業も増えてきています。

このような状況下、再生可能エネルギー、ないしは太陽光発電はますます普及していく見通しです。

カーボンプライシングについては以下の記事で詳しくご紹介しています。

https://www.sc-energy.com/column/decarbonization/1196.html

電気代の削減や脱炭素化による企業価値の向上のために自家消費型太陽光発電の導入を検討してみてはいかがでしょうか。

補助金を活用してお得に太陽光発電を導入すれば、より効率的に年々上昇している電気代を削減することができます。

電気代削減にご興味のある方はぜひお問い合わせください。

https://www.sc-energy.com/contact